La Terre est située dans le système Solaire qui est lui-même situé dans une galaxie : la Voie Lactée. La Voie Lactée est un ensemble de centaines de milliards d'étoiles, de gaz et de poussières.

Comme les objets compacts sont créés par la disparition d'étoiles (sauf les trous noirs supermassifs), on les trouve là où il y a une grande concentraion d'étoiles. Pour notre galaxie, on va principalement les trouver dans le plan galactique et le bulbe galactique. Les trous noirs supermassifs se trouvent quant à eux au centre des grosses galaxies.

Lorsque l'objet compact se trouve en couple avec une étoile compagnon, il attire la matière de l'étoile formant un disque d'accrétion. Lorsque la matière est accrétée, elle s'échauffe pour atteindre des températures très élevées. La matière émet dans le domaine des rayons X dans les parties internes du disque d'accrétion. C'est pourquoi on nomme ces systèmes des binaires X (voir la vue d'artiste ci-dessous). Donc en observant le ciel dans le domaine des rayons X, on peut detecter les objets compacts.

Il faut faire attention car toutes les sources détectées dans les rayons X ne sont pas des objets conpacts (par exemple les étoiles).

Dans certains cas, la matière peut s'affranchir du champ gravitationnel de l'objet compact dans des jets perpendiculaires au disque d'accrétion. La matière s'y déplace à des vitesses proches de celle de la lumière. Ils peuvent être détectées dans le domaine radio (voir la figure ci-dessous).

Pour mesurer la vitesse d'un objet compact qui se déplace et savoir s'il s'éloigne ou se rapproche, on peut utiliser l'effet Doppler. Qu'est ce que c'est ?

Si la source d'ondes ne bouge pas, les ondes s'éloignent d'elles de manière uniforme comme un caillou lancé dans l'eau.

Cependant, si la source se déplace vers la droite par exemple, en continuant d'émettre, la distance entre les ondes à droite de la source est plus petite tandis qu'elle est plus grande à gauche.

L'effet Doppler s'applique à toutes les ondes. Ainsi, il est courant dans la vie de tous les jours. Par exemple lorsqu'une ambulance se rapproche le son qui nous parvient est plus aigu que lorsque que ni elle ni nous ne bougeons. Et inversément, il est plus grave lorsqu'elle s'éloigne de nous.

C'est la même chose dans l'espace. On mesure la longueur d'onde d'un élément sur Terre. Puis on mesure celle du même élément provenant d'une source astrophysique. Si elle est décalée vers le rouge alors la source qui émet l'élément s'éloigne de nous (voir la figure ci-dessous). Cet éloignement peut être du:

Une manière de mesurer la distance des objets proches de nous est d'utiliser la parallaxe.

Un autre phénomène permet de détecter les objets compacts, c'est celui de la lentille gravitationnelle (voir la figure ci-dessous). D'après la Relativité Générale, une masse dévie les rayons lumineux qui passent à côté. Si deux objets A (le plus proche) et B( le plus loin) se trouvent dans la même ligne de mire, la lumière provenant de B va être déviée par A :

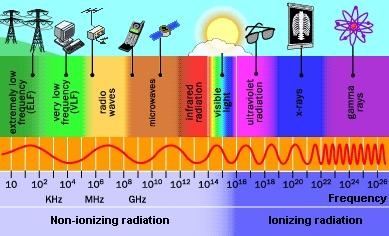

Les objets compacts émettent de la lumière dans différentes longueurs d'onde. C'est pour cela qu'il est important de les étudier dans tous les domaines. On peut par exemple observer les sursauts gamma. Plusieurs missions internationales et européennes ont envoyé ou vont envoyer des satellites capables de détecter les sursauts gamma et de les analyser par la suite au sol (par exemple, le satellite de la NASA Swift [en dessous] lancé en 2004 ou la mission franco-chinoise SVOM en 2020).

De plus, les étoiles à neutrons naissent avec un fort champ magnétique beaucoup plus fort que celui qui protège la Terre (voir les images en dessous). Elles émettent des faisceaux de lumière au niveau des pôles magnétiques. Si ces faisceaux sont orientés vers la Terre, les étoiles à neutrons sont appelées des pulsars (voir le film en dessous).

En effet, à cause de la conservation du moment angulaire, elles tournent très rapidement sur elles-même (de quelques milli-secondes à quelques secondes). Deux faisceaux de lumière balayent le ciel. Quand la Terre passe dans la région balayée (voir ci-dessous), elle reçoit une bouffée de lumière. Ces bouffées arrivent de façon très régulières, si régulières que l'on a d'abord cru que c'étaient des extraterrestres!!

On peut également les repérer car ils modifient le mouvement des objets autour d'eux à cause de la gravitation. En dessous, un film montrant les orbites de plusieurs étoiles gravitant autour du trou noir supermassif dans notre Galaxie. En connaissant les orbites des étoiles, on peut calculer la masse du trou noir central qui pèse quelques millions de fois la masse du Soleil!!